세계경제포럼(WEF)이 발행한 "The Future of Jobs 2025" 내용의 일부를 번역하고 정리한 포스팅입니다.

자세한 내용이 궁금하신 분들은 공식 홈페이지의 영어 원문을 살펴봐 주세요.

노동 시장 변화의 주요 동인 - Drivers of labour-market transformation

기술 발전, 녹색 전환, 거시경제 및 지정학적 변화, 인구 구조의 변화는 글로벌 노동 시장의 판도를 바꾸고 있으며, 이는 일자리와 요구 역량 모두에 영향을 주고 있습니다.

이 장에서는 기업들이 이러한 거시 트렌드가 2030년까지 산업 전환에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하는지를 다룹니다.

- 기술 변화 -Technological change

- 경제 불확실성 - Economic uncertainty

- 지경학적 분열 - Geoeconomic fragmentation

- 녹색 전환 - Green Transition

- 인구 구조 변화 - Demographic shifts

기술 변화 - Technological change

기업의 60%는 디지털 접근성 확대(Broadening digital access)가 자사 비즈니스 전환에 가장 큰 영향을 미칠 것이라 답했습니다. 이는 모든 지역에서 비슷한 응답 비율을 보였으며, 디지털 접근성은 새로운 기술이 노동 시장에 스며들도록 돕는 핵심 요인으로 인식되고 있습니다. (Figure 1.1 참고)

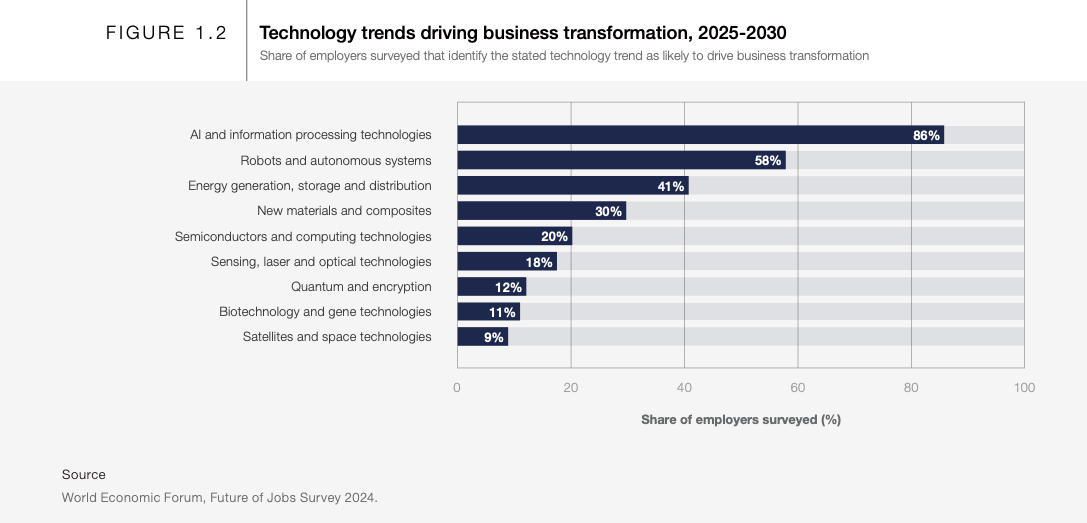

미래 일자리 설문조사(The Future of Jobs Survey)에 따르면, 기업들은 9가지 주요 기술이 자사 비즈니스에 어떤 변화를 주고 있는지 응답했습니다. 이 중 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 세 가지 기술은 로봇 및 자율 시스템(58%), 에너지 생산 및 저장 기술(41%), 그리고 인공지능(AI) 및 정보처리 기술(86%)이었습니다. (Figure 1.2 참조)

생성형 인공지능(GenAI)은 특히 다양한 산업 분야에서 투자와 도입이 급속도로 증가하고 있습니다. 2022년 11월 ChatGPT가 출시된 이후, 인공지능 분야로 유입된 투자금은 약 8배 증가했습니다. 이러한 자금 흐름은 신기술을 뒷받침할 수 있는 물리적 인프라에 대한 투자로도 이어졌으며, 여기에는 서버와 에너지 발전 설비 등이 포함됩니다.

자연어 처리 기술을 활용한 GenAI는 사용자가 마치 사람과 대화하듯이 인공지능과 상호작용할 수 있도록 하여, 기술적 전문 지식이 없어도 쉽게 사용할 수 있게 만들었습니다. 이에 따라 기업과 개인 모두 GenAI 관련 기술에 대한 수요도 크게 증가하고 있습니다. (Figure B1.1 참고)

AI의 일반적인 응용이 아직은 제한적인 수준에 머물고 있음에도 불구하고, 2023년 기준으로 소수의 기업만이 이를 사용하고 있지만 산업 전반에서 빠르게 도입이 확산되고 있습니다. 주로 정보통신 산업이 AI 도입을 주도하고 있으며, 건설업과 같은 산업은 상대적으로 뒤처져 있습니다.

이러한 격차는 고소득 및 중소득 국가에서는 개인 사용자 사이에서 GenAI 기술이 폭넓게 확산되고 있는 반면, 저소득 국가에서는 여전히 활용도가 낮다는 전반적인 추세를 반영합니다.

GenAI의 장기적인 영향은 아직 명확히 예측할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고, 여러 직장 연구에서는 GenAI가 인간의 기술과 성과를 향상시킬 수 있는 초기 활용 사례들을 제시하고 있습니다.

일부 연구는 GenAI가 핵심 업무 능력을 강화하거나, 신입이나 평균 수준의 직원들이 보유하지 못한 암묵지(tacit knowledge)를 보완해줄 수 있음을 보여주었습니다. 또 다른 연구는 GenAI가 적절히 적용될 경우 지식 기반 업무의 효율을 향상시킬 수 있지만, 그 한계를 넘어서 무리하게 활용할 경우 오히려 부작용이 발생할 수 있다는 점을 경고합니다.

더 나아가 일부 전문가들은 GenAI가 전문성이 낮은 직원들도 더 넓은 범위의 '전문가' 업무를 수행할 수 있게 하여, 회계사무원, 간호사, 교육 보조교사 등과 같은 직무의 역할 범위를 확장시킬 수 있다고 말합니다. 동시에 이 기술은 전기기사, 의사, 엔지니어 등과 같은 숙련된 전문가들에게도 세계적 수준의 지식을 제공함으로써 보다 복잡한 문제를 효율적으로 해결할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

이처럼 업무의 양적 혹은 질적 변화를 유도하는 결과는, 기술 개발이 인간의 역량을 대체하는 것이 아니라 강화하는 방향으로 이뤄질 때 더욱 가능성이 높습니다. 그러나 적절한 의사결정 체계, 경제적 유인 구조, 그리고 경우에 따라 정부의 규제가 마련되지 않는다면, 기술 개발이 인간 노동을 대체하는 방향으로만 흐를 위험도 존재하며, 이는 불평등과 실업을 심화시킬 수 있습니다.

현재로서는 GenAI만큼의 파급력은 아니지만, 로봇과 자율 시스템 역시 2020년 이후 연평균 5~7% 수준으로 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 2023년 기준, 전 세계 평균 로봇 밀도는 직원 10,000명당 162대로, 이는 7년 전보다 두 배 증가한 수치입니다. 현재 로봇 설치는 특정 국가에 집중되어 있으며, 전체 설치의 80%가 중국, 일본, 미국, 대한민국, 독일에서 이루어졌습니다.

이는 미래 일자리 설문조사 결과에도 반영되어, 해당 5개 국가의 응답자 중 60% 이상이 로봇과 자율 시스템이 자국의 일자리에 미칠 변화에 대해 큰 기대를 가지고 있는 반면, 사하라 이남 아프리카(39%), 중앙아시아(45%), 중동 및 북아프리카(44%) 지역의 고용주는 상대적으로 낮은 기대치를 보이고 있습니다.

경제 불확실성 - Economic uncertainty

2025년 초 현재, 세계 경제 전망은 신중한 낙관론과 지속적인 불확실성이 혼재된 모습입니다. 세계경제포럼(WEF)이 2024년 9월 발표한 '수석 이코노미스트 전망(Chief Economists Outlook)'에 따르면, 글로벌 여건이 점차 개선되는 조짐은 보이지만 여전히 취약한 지점이 남아 있다고 분석됩니다. 설문에 응한 수석 이코노미스트의 54%는 단기적으로 경제 여건이 현 상태를 유지할 것으로 보았으며, 변화가 있을 것으로 본 응답자 중에서는 개선보다 악화를 예상하는 이들이 더 많았습니다.

2024년 경제 흐름은 전반적인 인플레이션 완화와 이를 견디는 놀라운 회복력을 중심으로 전개되었습니다. 물가 안정과 완화된 통화정책은 낙관적 기대를 자극하는 요인이 되었지만, 여전히 더딘 성장과 정치적 불안정성은 많은 국가들을 경제 충격에 취약한 상태로 만들고 있습니다. 국제통화기금(IMF)은 일부 저소득 개발도상국을 중심으로 성장률 전망이 크게 하향 조정된 가운데, 2025년 세계 경제 성장률을 3.2%로 유지할 것으로 전망했습니다.

이러한 비교적 안정적인 전망에도 불구하고, 많은 국가에서는 여전히 물가 상승 압력이 지속되고 있습니다. 특히 서비스 부문의 인플레이션은 팬데믹 이전 대비 두 배 수준에 달하며, 저소득 국가에서는 그 영향이 더욱 뚜렷합니다. 이러한 국가들은 기후 재난, 지역 분쟁, 지정학적 갈등으로 인한 공급망 차질로 인해 식료품 가격이 급등하면서 인플레이션 충격을 더욱 심각하게 받고 있습니다.

이와 같은 환경 속에서 기업들은 경제적 압박을 향후 사업 전환의 핵심 요인 중 하나로 인식하고 있습니다. Figure 1.1에 따르면, 응답 기업의 절반은 생계비 상승이 향후 조직 변화에 영향을 줄 것으로 예상했으며, 이는 두 번째로 중요한 트렌드로 꼽혔습니다. 또한, 42%의 응답자들은 더딘 경제 성장이 자사 운영에 영향을 미칠 것이라고 응답했습니다.

인플레이션과 성장 둔화의 영향에 대한 인식은 지역별로 큰 차이를 보였습니다. 예를 들어, 사하라 이남 아프리카에서는 응답자 10명 중 6명이 인플레이션을 핵심 요인으로 꼽았지만, 동아시아 및 동남아시아 지역에서는 더딘 경제 성장을 더 우려하는 모습이 나타났습니다.

마지막으로, 경쟁 촉진과 반독점 관련 규제가 전체적으로는 우선순위가 낮지만, 전 세계 고용주 6명 중 1명(17%)은 이러한 규제가 향후 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

지경학적 분열 - Geoeconomic fragmentation

지속적으로 고조되는 지경학적 긴장은 무역 및 공급망을 위협하고 있으며, 특히 저소득 국가들이 이에 더 취약합니다. 이러한 국가에서는 식량과 에너지처럼 필수재가 가계 지출에서 차지하는 비중이 크기 때문입니다.

전세계적으로 정부는 지경학적 도전에 대응하기 위해 무역 및 투자 제한을 강화하고, 보조금을 확대하며, 산업 정책을 조정하고 있습니다. 세계무역기구(WTO)에 따르면, 2020년부터 2024년 사이 무역 제한 조치는 두 배로 증가했으며, 2024년에는 수입 제한 조치의 가치가 전 세계 수입의 거의 10%에 달했습니다. 이러한 보호무역주의 강화는 중장기적으로 글로벌 경제 성장에 위협이 될 수 있으며, 개방적 혁신과 기술 이전의 기회를 축소시켜, 과거 세계화 시대에 신흥국 성장을 견인했던 주요 동력을 약화시킬 수 있습니다.

지경학적 분열로의 이동은 거시경제 차원에서 상당한 영향을 미치고 있으며, IMF는 무역 분열로 인한 전 세계 생산량 손실이 GDP의 0.2%에서 최대 7%까지 이를 수 있다고 추정합니다. 특히 기술 디커플링(단절) 시나리오에서는 피해 규모가 더욱 커집니다. 신흥국과 개발도상국은 이러한 충격에 특히 취약한데, 예를 들어 사하라 이남 아프리카는 세계 통합 약화로 인해 장기적으로 GDP의 약 4%에 달하는 복지 손실을 겪을 수 있습니다.

미래 일자리 설문조사에 따르면, 전체 응답 기업 중 약 3분의 1(34%)은 고조되는 지정학적 긴장과 갈등을 조직 변화의 주요 요인으로 보고 있습니다. 반면, 무역 및 투자 제한(23%)이나 보조금 및 산업 정책(21%)을 기업 운영에 영향을 미치는 요인으로 보는 비율은 5분의 1 정도에 불과합니다.

지경학적 우려는 국가별로 차이를 보입니다. 동아시아와 북미 지역의 고용주는 지경학적 분열을 노동시장 변화의 핵심 요인으로 인식하고 있으며, 이들 지역 응답자의 절반 가까이가 이 트렌드를 언급했습니다. 또한 이 지역은 글로벌 무역 및 투자 제한에 대해서도 높은 우려를 보였지만, 중동 및 북아프리카 지역보다는 낮은 수준이었습니다.

미국, 중국 또는 양국과의 무역 비중이 높은 국가들—예를 들어 싱가포르(64%), 대한민국(71%)—은 이러한 지경학적 트렌드로부터 더 큰 변화를 기대하는 경향이 있습니다. (Figure 1.3 참고)

산업 차원에서 보면(Figure 1.4 참고), 글로벌 공급망에 대한 의존도가 높은 산업, 예컨대 자동차 및 항공우주(46%), 광업 및 금속(55%) 산업은 무역 제한으로 인한 산업 전환을 예상하는 비율이 높았습니다.

반면, 글로벌 시장 노출도가 낮은 교육 산업의 경우, 무역 제한을 변화를 유발하는 요인으로 보는 응답률이 14% 미만으로 낮았습니다. 광업 및 금속, 첨단 제조, 석유 및 가스 산업은 정부 보조금 및 산업 정책 강화가 산업 전환을 촉진할 것으로 예상하며, 각각 31%, 33%, 40%의 응답자가 이를 중요한 요인으로 지목했습니다. 반면, 숙박, 음식, 레저와 같은 내수 중심 산업은 이러한 정책의 영향을 미미하게 보고 있습니다.

지경학적 분열의 파급력은 개별 기업 전략을 넘어, 장기적인 경제 안정성과 성장, 그리고 기후 변화나 팬데믹 대응 같은 글로벌 협력이 필요한 사안들에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

녹색 전환 - Green Transition

기후 변화에 대한 국제 협상의 전망이 점점 더 복잡해지고 있음에도 불구하고, 녹색 전환은 여전히 전 세계 많은 조직에게 우선 과제로 남아 있습니다.

조사에 참여한 고용주의 거의 절반(47%)은 탄소 배출 감축을 위한 노력과 투자의 확대가 조직 전환의 핵심 동인이 될 것이라고 예상했습니다. 이와 유사하게, 41%는 기후 변화에 적응하기 위한 노력과 투자가 조직에 중대한 변화를 초래할 것으로 보고 있습니다.

이러한 두 가지 트렌드는 미래 일자리 설문조사에서 기업 전환의 주요 요인 가운데 각각 3위와 6위를 차지했습니다. 이러한 우선순위 덕분에 녹색 일자리는 최근 몇 년 동안 비교적 탄탄한 회복력을 보여주었으며, 2020년 팬데믹으로 인한 혼란 속에서도 녹색 분야의 채용률은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

이번 설문조사에 따르면, 자동차 및 항공우주, 광업 및 금속 산업 등 산업 부문 전반에서는 탈탄소화를 위한 노력이 확대됨에 따라 조직 전환이 본격화될 것으로 예상됩니다. 실제로 자동차 및 항공우주 산업에서는 전체 고용주의 71%, 광업 및 금속 산업에서는 69%가 탄소 배출 감축이 자사 조직을 변화시킬 것이라고 응답했습니다.

이처럼 탄소 집약도가 높은 산업의 특성을 고려할 때, 탈탄소화는 이들 산업과 그에 속한 노동력에 중대한 변화를 초래할 것으로 보이며, 근로자들은 대체 직무로의 전환을 위해 역량 재교육과 기술 향상이 필요하게 될 것입니다.

이와 유사한 흐름은 지역별로도 나타납니다. 예를 들어, 동남아시아에서는 고용주의 72%가 2030년까지 기후 변화 완화 노력이 조직 전환을 주도할 것이라고 답했으며, 절반 이상은 기후 변화 적응 역시 영향을 미칠 것이라 예상했습니다. 반면 중앙아시아에서는 응답자의 19%만이 기후 변화 관련 트렌드가 자사 비즈니스 활동에 유의미하다고 보았습니다.

각국이 기후 목표 달성에 박차를 가하는 가운데, 자국 노동력이 넷제로(Net-Zero) 미래의 요구를 충족시킬 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있는지에 대한 질문이 제기되고 있습니다.

지속가능한 업무 관행으로의 전환은 전문화된 기술을 요구하며, 특히 조립·가공 등 생산직 근로자들에게는 전환 비용이 발생할 수 있습니다. 2022년부터 2023년까지 전 세계적으로 녹색 기술을 습득한 근로자의 비율은 12% 증가했지만, 이에 대한 수요는 여전히 공급을 초과하고 있습니다.

실제로 동일 기간 동안 최소 하나 이상의 녹색 기술을 요구하는 구인 공고 수는 약 22% 증가했습니다. 녹색 전환이 만들어낼 기회를 완전히 활용하고 이를 공정하고 포용적인 방식으로 실현하기 위해서는, '녹색 역량 강화(green skilling)'가 반드시 우선되어야 합니다.

인구 구조 변화 - Demographic shifts

전 세계는 현재 두 가지 근본적인 인구 구조 변화에 직면하고 있습니다. 하나는 고소득 국가를 중심으로 출산율 저하와 기대수명 증가로 인한 고령화 및 생산가능 인구 감소이며, 다른 하나는 저소득 국가를 중심으로 젊은 인구가 노동시장에 본격적으로 진입함에 따라 생산가능 인구가 증가하는 흐름입니다.

고소득 국가에서는 고령화로 인해 부양비가 높아지고 있으며, 이로 인해 더 적은 수의 노동 인구에게 더 많은 부담이 전가될 수 있어 장기적인 노동력 확보에 대한 우려가 커지고 있습니다. 반면, 저소득 국가들은 인구 구조 측면에서 '인구 보너스(demographic dividend)'의 혜택을 누릴 수 있는 기회를 가지고 있습니다.

이러한 인구 구조 변화는 전 세계 노동력 공급에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 현재 전 세계 생산가능 인구는 고소득 국가(51%)와 저소득 국가(49%) 간에 비교적 균형을 이루고 있으나, 2050년까지는 저소득 국가가 전체 생산가능 인구의 59%를 차지하게 될 것으로 전망됩니다. 특히 인도와 사하라 이남 아프리카와 같은 인구 보너스 국가들이 향후 수년 내 신규 노동력 공급의 거의 3분의 2를 차지하게 될 것입니다.

설문조사 결과에 따르면, 전 세계 고용주의 40%는 고령화 및 생산가능 인구 감소가 조직 전환의 주요 원인이라고 응답했으며, 25%는 생산가능 인구 증가가 변화를 주도한다고 답했습니다.

많은 고소득 국가는 이 두 가지 트렌드를 동시에 겪고 있으며, 특히 호주, 독일, 일본은 생산가능 인구 감소의 영향이 더 크다고 평가되고 있습니다. 반면, 사하라 이남 아프리카 국가에 진출한 기업 중에서는 고령화와 생산가능 인구 감소로 인해 조직 변화가 있을 것이라 기대하는 비율이 낮았고, 생산가능 인구 증가의 영향에 대해서도 기대 수준이 비교적 낮았습니다. 이는 해당 지역 기업들이 다른 거시적 트렌드에 더 주목하고 있음을 보여줍니다(Figure 1.5 참고).

글로벌 평균과 비교했을 때, 고령화의 영향을 받는 고용주들은 인재 확보에 대해 더 비관적인 시각을 가지고 있으며, 산업 인재 유치에도 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다.

그러나 긍정적인 점도 있습니다. 노동력 풀이 축소됨에 따라 이들 기업의 60%는 기존 직원을 성장 가능성이 높은 직무로 전환하는 전략을 핵심 인재 전략으로 우선시하고 있습니다. 일부 전문가들은 노동력 부족 문제를 해소하기 위해 고령화가 진행 중인 고소득 국가들이 자동화 기술 도입을 가속화할 가능성이 높다고 전망합니다. 실제로 미래 일자리 설문조사에 따르면, 고령화의 영향을 받을 것으로 예상하는 기업들은 향후 5년 내 프로세스 자동화를 가속화할 가능성이 더 높았으며(79%, 전 세계 평균은 73%), 인력 보완 기술 도입도 더 활발할 것으로 나타났습니다(67%, 전 세계 평균은 63%).

반면, 인구 보너스를 효과적으로 활용할 수 있는지 여부는 이들 국가가 얼마나 포용적인 방식으로 일자리를 창출할 수 있는지에 달려 있습니다.

세계은행에 따르면, 향후 10년 동안 신흥 경제국에서는 12억 명에 달하는 젊은 인구가 새롭게 생산가능 연령에 진입할 것으로 예상되지만, 이들 국가의 노동시장은 같은 기간 동안 약 4억 2천만 개의 일자리만을 새로 창출할 수 있을 것으로 보입니다.

이로 인해 약 8억 명의 젊은 인구가 경제적 불확실성에 놓일 수 있는 위험이 존재합니다. 다행히도, 설문조사에 따르면 생산가능 인구 증가가 조직 전환을 유도한다고 본 고용주 중 92%는 2030년까지 재교육과 역량 강화를 핵심 전략으로 삼을 계획이라고 응답했습니다.

'인공지능 > AI 인사이트' 카테고리의 다른 글

| [미래 일자리 보고서 2025] 3.2. 거시적 트렌드가 핵심 역량에 미칠 영향 (0) | 2025.04.27 |

|---|---|

| [미래 일자리 보고서 2025] 3.1. 2030년 핵심 역량 전망 (0) | 2025.04.27 |

| [미래 일자리 보고서 2025] 2.2. 거시적 트렌드가 일자리에 미칠 영향 (0) | 2025.04.27 |

| [미래 일자리 보고서 2025] 2.1. 늘어나는 일자리 줄어드는 일자리 (0) | 2025.04.27 |

| [AI 인사이트] 3대 컨설팅사 인사이트 번역 & 정리 (McKinsey / Bain / BCG) (0) | 2025.04.20 |

| [McKinsey] AI 도입 속도와 안전 사이의 딜레마 (Superagency in the Workplace - Chapter 3) (1) | 2025.04.20 |

| [Bain] 생성형 AI, 기술 서비스 산업의 게임체인저 (How Generative AI Changes the Game in Tech Services) (0) | 2025.04.17 |

| [Bain] 저성장하는 소프트웨어 시장에서 살아남기 (Thriving as the Software Cycle Slows) (1) | 2025.04.17 |